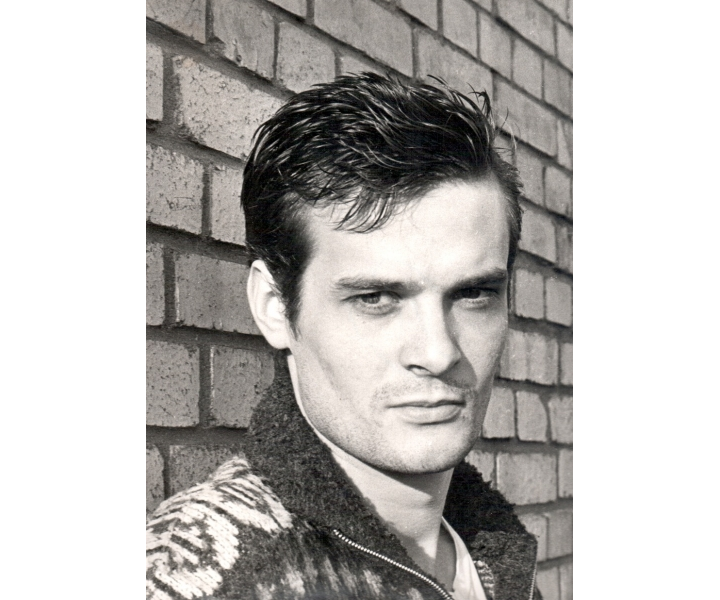

(Frank Darcel en concert avec Republik à la soirée Frenchy But Chic, au Petit Bain à Paris le 1 er Novembre 2016 - Droit Réservé)

Comment arrive la musique dans la vie de Franck Darcel ?

Par l’électrophone des parents au début des années 1960. Ils n’étaient pas de grands fans de musique, mais il y avait un disque de Brahms « les Danses hongroises » et c’est mon premier flash ! J’ai écouté ça très jeune : j’adorais le côté épique et entraînant (rires). Chez mes grands-parents maternels, il y avait la quatrième symphonie, du même Brahms, que j’aimais tout autant. Après, cela passe par les disques de mes sœurs et de mon frère qui reçoivent les influences de mon oncle, Hervé Le Lann, (son fils, Eric est devenu par la suite un grand trompettiste de jazz NDLR ) qui habitait à 15 km de chez nous, en Centre Bretagne. Mon frère et ma sœur ainée sont donc très imprégnés de blues et de jazz. Il y a aussi mon autre sœur qui va à Londres de temps en temps et qui ramène des 45t des Beatles. La découverte de la Brit Pop passera par-là… On n’écoute peu d’expression française, sauf ma mère qui aime beaucoup Yves Montand.

J’ai lu que tu avais baigné dans un univers jazz par la suite également ?

Oui, en sixième quand j’entre au collège à Loudéac, il y a un orchestre de jazz, et c’est mon cousin Éric Le Lann qui est le leader de ce groupe. Le professeur de musique, Jean Raffray, essaye d’enseigner le jazz à ces collégiens du Centre Bretagne, ce qui est une formidable idée. J’achète une guitare quand j’ai 10 ans et j’essaye de m’intégrer à l’orchestre. Ça ne m’excite pas vraiment ! Je trouve ça très dur techniquement et ennuyeux, je ne reste pas. En terminale, avec quelques copains on va monter en parallèle un groupe de rock. On joue des reprises de Status Quo et du blues pour le concert de la fête de noël 1974… On accompagne aussi un élève qui reprend « Amsterdam » dans la version Bowie.

(L’orchestre de jazz de Loudéac, Frank Darcel en bas à gauche avec la guitare, Eric Le Lann avec la trompette en bas à droite - Droit réservé)

Quelles seront tes influences à l’époque ?

Le premier disque que l’on m’offre c’est « Ziggy Stardust » en 1972 et peu après je découvre « Berlin » de Lou Reed et je deviens fan absolu de ce disque. De fil en aiguille, je découvre le Velvet et les différents disques précédents de ces deux artistes fondamentaux. Je suis en parallèle assez fan de Cream, ce qui traduit un éclectisme ancien…

Tu arrives alors à Rennes pour tes études ?

Oui, et en 1975 je trouve que c’était une ville assez triste. J’étais étudiant en médecine et je vivais sur le campus, à Villejean. Aller en centre-ville, on était très peu à le faire. On trouvait que c’était trop bourgeois, que la bière était hors de prix… Et on ne voulait pas non plus fréquenter la rue de Saint-Malo, qu’on trouvait un peu trop « baba » … Mais il y avait une vraie vie sur les campus, des concerts de rock, des boîtes de nuit réservées aux étudiants qui ont depuis disparus, et aussi, pas trop loin du campus, des petites salles de ciné d’art et essai, fermées depuis également. Bon, à la fac, ce n’était pas forcément ce qui nous plaisait en termes de concert : le choix était souvent entre Higelin et Béranger, mais cela donnait l’occasion de voir les salles de cours d’une autre manière. Le centre-ville de Rennes était réservé aux Rennais en quelque sorte, en dehors de la rue de la soif (Rue de Saint-Malo Ndlr ). Quand le punk est apparu, on a été quelques-uns sur le campus à se reconnaitre avec nos coupes de cheveux, nos fringues. Au point de se trouver en décalage avec le milieu étudiant classique et c’est là, en 1977, que nous avons commencé à descendre en ville en espérant croiser d’autres punks.

(Marquis de Sade en répétition au printemps 1977, Frank Darcel à gauche - Photo Jacques Lousse)

C’est à ce moment-là que tu croises Christian Dargelos (cofondateur de Marquis de Sade et chanteur des Nus Ndlr) ?

Je l’avais rencontré un peu avant parce qu’on avait un groupe de reprise des Stones et du Velvet. En fait on s’est tous retrouvé dès 1977 dans un magasin de disque qui s’appelait Disque 2000, rue de Clisson, tenu par Hervé de Bélizal, et où travaillait Hervé Bordier. Là, on a donc rencontré des gens comme Bordier et Brossard qui avaient 4 ou 5 ans de plus que nous, mais aussi d’autres punks. On s’est dit : « nous ne sommes pas seuls ! ». C’est vraiment ce magasin de disque qui a servi de catalyseur.

Et là, tu fondes Marquis de Sade avec Christian Dargelos ?

Oui, en fait il y a eu plusieurs noms : « Les rats d’égouts » (rires), « Gang Rennes » … Finalement, c’est Christian qui a trouvé le nom Marquis de Sade, début 77.

Il y a qui à l’époque ?

Christian au chant et à la basse, Pierre Thomas (futur Marc Seberg Ndlr ) à la batterie, Alain Pottier aux claviers et moi à la guitare et au chant parfois. On a répété assez sérieusement durant l’été 1977, entre les différents jobs qu’on avait. J’étais encore étudiant, mais je travaillais néanmoins, comme tous les étés, là j’étais à la poste, au tri des paquets… Le groupe, c’était un peu pour le fun, mais cela devient un peu plus sérieux lorsqu’on fait la première partie des Damned (groupe punk anglais Ndlr) en octobre 77. On commence à avoir une sorte de reconnaissance locale, et Philippe (Pascal Ndlr) est dans la salle. C’est Christian qui l’a fait venir parce qu’il l’a vu avec son groupe durant l’été, dans un festival. En fait, Christian veut abandonner le chant afin de se consacrer à la basse. On voit Philippe après le concert et il nous dit que ça l’intéresserait de devenir chanteur avec nous.Trois semaines après, après un dernier concert du groupe de Philippe, pentothal lethally,à Saint Malo, on conclut le deal !

(Première partie des Damned octobre 1977 - Photo Jacques Lousse)

Il va se passer beaucoup de choses autour du groupe… mais surtout, pourquoi la scène Rennaise va devenir aussi importante, pourquoi il y aura autant de groupes de qualité ?

Je crois que ça tient au fait que Rennes était un des seuls campus bretons, avec Nantes et Brest, alors que maintenant il y a des unités d’enseignement supérieur dans presque toutes les villes bretonnes. Rennes avait un effet peut-être plus fédérateur que maintenant de ce fait. Mais aussi, une des caractéristiques, c’est que les jeunes punks s’entendaient bien avec la génération d’avant, celle qui est baignée de contre-culture post soixante-huitarde, mais qui, à Rennes, garde un œil bienveillant sur tout ce qui est nouveau… C’est parmi ces derniers qu’on va trouver les « corps intermédiaires » qui savent organiser des concerts, discuter avec les politiques (la gauche vient de prendre la ville en 1977, Ndlr ). La synthèse entre leur expérience et notre fougue a fait la particularité du rock rennais de l’époque. Dans d’autres villes, je pense que ces générations se sont ignorées

(Marquis de Sade, période « Dantzig Twist », de gauche à droite Gilles anzia, Frank Darcel, Philippe Pascal, Eric Morinière et Thierry Alexandre - Droit Réservé)

Vous étiez aussi près de l’Angleterre ?

On a beaucoup profité de ça, il y avait les ferrys qui faisaient la liaison Portsmouth-Saint Malo. On découvre le mouvement punk en temps réel, ce qui était beaucoup plus compliqué pour d’autres régions de France.

Ça a beaucoup aidé cette proximité anglaise ?

Les gens oublient que dans le mot Grande-Bretagne, il y a le mot Bretagne ! Il y a un cousinage qui date de plusieurs siècles, et pas seulement panceltique… Avec les Anglais également. Le bagage historique et la situation géographique de la Bretagne comptent ainsi beaucoup. Quand on a écrit l’histoire du rock en Bretagne (ROK, Vol1 et 2 Ndlr ), on a compris que les ports de Brest et de Saint Nazaire ont également été très importants parce que l’US Navy faisait encore escale là-bas dans les années 60. Et les marins amenaient des disques. Plus important, on a découvert que les fils des militaires américains, qui étaient en poste sur la base de sous-mariniers de Saint-Nazaire, avaient un groupe de rock qui s’appelait Panther US, et ce sont les premiers qui jouent à Nantes dès 1961 avec de vrais instruments électriques. Les jeunes Nantais, qui n’avaient que des instruments fabriqués maison ou de pâles copies, prennent une sacrée claque ! Et ont des envies de rivaliser ! L’influence venue de l’océan est donc très importante. Mais l’étroitesse de la Manche fait également qu’on peut capter en Bretagne de fameuses radios libres comme Radio Caroline et on reçoit, à l’époque comme maintenant, très bien la BBC en ondes moyennes. Ça a beaucoup joué tout ça.

Maquis de Sade enregistre un premier album en 1979 « Dantzig Twist » qui va beaucoup marquer. Quel était ton état d’esprit à l’époque ?

C’est difficile de le définir vraiment avec le recul… On n’avait pas de plans de carrière : on était beaucoup plus jusqu’au-boutiste, avec des tendances nihilistes, que les jeunes musiciens actuels il me semble. Aujourd’hui, ils ont l’intermittence du spectacle, veulent placer des musiques sur de la pub, jouent dans plusieurs groupes… Je ne dis pas que je ne voudrais pas faire la même chose avec mon groupe actuel. Mais, en 1977, on n’en avait rien à faire de tout ça… On ressentait une espèce d’urgence, on rejetait le passé, on reniait notre culture d’avant 77. Politiquement, on était intéressé par la bande à Baader (cellule terroriste allemande d’extrême-gauche des années 70 Ndlr) , ils avaient des gueules, et des propos décapants, on ne pouvait imaginer alors qu’ils étaient manipulés par les Russes ! On était assez anar en fait. On refusait les schémas pré établis, on voulait inventer quelque chose nouveau ! Mais qui ne dure pas forcément… Il est d’ailleurs assez intéressant de noter que le « no future » de l’époque était assez visionnaire. Parce qu’à ce moment-là, il y avait encore en réalité un futur possible. C’est-à-dire qu’il y avait du boulot, et qu’en tout état de cause la plupart des études menaient à un travail. Le monde était certes coupé en deux, Est/Ouest, mais cela relavait d’une dialectique assez rassurante finalement. La planète n’était pas en aussi sale état et, cerise sur la gâteau, les disques se vendaient… Le véritable No Future, c’est maintenant !

Quand on écoute Marquis de Sade, on peut étendre des influences des Feelies ou de Télévision et aussi de l’expressionnisme allemand : vous regardiez vers les USA ou l’Allemagne, mais pas du tout vers l’Angleterre ?

Les influences anglaises comptent surtout au moment de l’électrochoc punk, mais au bout de plusieurs écoutes des Sex Pistols, des Damned ou des Clashs, on trouvait que cela ne se renouvelait pas vraiment, sauf pour les Clash, mais leur esprit aventurier s’est révélé un peu plus tard. Au moins sur la forme, New York nous parait plus intéressant dès 1978.

Autre caractéristique de Marquis de Sade : le nombre de musiciens qui vont jouer dedans ?

Le turn-over dans Marquis de Sade venait de cette urgence : dès que quelqu’un semblait prendre du retard, du recul ou ne plus correspondre, il partait ! Ça n’a jamais été un groupe de potes, on se voyait peu en dehors du groupe et, pour le bon fonctionnement d’un point de vue créatif, ce n’est pas plus mal !

Le deuxième album « Rue de Siam » est un hommage à Brest ?

Exactement, le côté ville rasée et reconstruite, la mémoire en partie effacée. Quand les habitants sont obligés de réinventer leur ville après le cataclysme, tout ça nous parlait. Pour ma part, ma mère avait été lycéenne à Brest, et parlait souvent de la Rue de Siam « d’avant », avec beaucoup de nostalgie. Mon grand-père maternel avait lui été directeur de l’école Saint-Marc de Brest pendant la guerre, et il avait vu la ville disparaître petit à petit sous ses yeux, puisqu’il refusait en général de descendre aux abris pendant les bombardements. C‘est dire que je me sens un peu Brestois moi-même, même si là-bas je suis éternellement considéré par mes amis comme un « Rennais ». Ils sont comme ça… On est Brestois, ou pas (rires).

(Marquis de Sade 1981 de gauche à droite Eric Morinière, Danieel Paboeuf, Frank Darcel, Thierry alexandre, Philippe Delacroix Herpin et Philippe Pascal - Photo Richard Dumas)

Le son de ce disque est très différent.

C’est un anglais, Steve Nye, qui a produit ce disque. J’avais aimé son travail avec Roxy Music et Bryan Ferry. Nous l’avions choisi avant qu’il ne travaille plus tard avec Cure, XTC ou Sakamoto. Il nous a beaucoup apporté, mais pour moi, le résultat est un peu surproduit. Steve a été super, nous a fait jouer mieux qu’on n’aurait imaginé, et j’ai beaucoup appris avec lui. Mais j’ai retrouvé il y a peu les maquettes de l’album avec un son épuré, sans clavier et moins de sax et franchement, ça sonne plutôt bien !

C’était quoi votre relation à Paris ?

C’est une ville où nous aimons venir pour quelques jours. En retour, pas mal de copains parisiens venaient à Rennes comme Jacno, Guillaume Israël (Modern Guy Ndlr ), Yann Le Ker (Modern Guy, GYP Ndlr ) … Mais en fait, pour nous Paris était trop cher… Quelques jours à Paris ça nous ruinait ! Il y avait aussi un truc qui clochait avec certaines fêtes parisiennes, ces soirées où à minuit il n’y avait plus rien à boire ! Jamais à Rennes on ne se serait permis de ne plus avoir à offrir, cela aurait été considéré comme un manque d’éducation (rires) ! Les Bains Douches j’aimais bien, toutes ces belles filles, mais là aussi c’était trop cher, je crois que l’on n’a jamais bu autant de cafés (rires), bref… Le premier barrage avec Paris c’était vraiment l’argent… On s’amusait mieux à Rennes pour trois fois rien.

(Frank Darcel et Guillaume Israël (Modern Guys) à Rennes au début des années 80 - Photo Pierre Renée Worms)

Vous connaissiez les groupes parisiens ?

Oui, on était pote avec la plupart. C’est quand j’ai eu une fiancée qui habitait vers la place Clichy que j’ai enfin pu passer plus de temps à Paris, et mieux faire connaissance avec certains musiciens.

En 1981, c’est la séparation de Marquis de Sade

On a fait deux concerts d’adieux : un concert officiel à l’Espace à Rennes juste avant l’élection de Mitterrand. Et voilà qu’en quittant la scène notre tourneur nous annonce qu’on doit faire un dernier concert contracté à Maubeuge ! Donc a fait un deuxième concert d’adieux officieux à Maubeuge… Bon là, à Maubeuge, l’ambiance n’était vraiment pas terrible !

Et ça s’arrête, avec beaucoup de raisons musicales…

Oui c’est sûr, mais je pense qu’il ne faut pas s’arrêter aux différends que Philippe et moi avions entre autres vis-à-vis des objectifs musicaux. Les rapports dans le groupe étaient parfois compliqués, mais c’est assez commun, et si on avait eu un label qui nous avait mieux accompagnés, avec plus de moyens, notamment à l’étranger, on aurait pu tenir un peu plus longtemps. On n’a jamais été à l’étranger, sauf la Suisse et la Belgique, alors que j’ai découvert par la suite un pressage portugais de Rue de Siam, il y en a un suédois paraît-il également, une radio hollandaise nous passait en boucle… Si on avait su ça à l’époque, et si le label nous avait mis ce pied à l’étranger, ça n’aurait pas duré dix ans c’est sûr, mais on aurait fait un album de plus peut-être. En même temps, le fait que tout soit allé vite, que rien ne s’inscrivait dans la durée, me convenait très bien à ce moment-là.

Tu regrettes ?

Non, du tout. Bon, j’ai lu ici que j’avais dit à Herpin en 1981 qu’on allait devenir un peu mythiques si on arrêtait le groupe à ce moment-là, quand il était en pleine ascension. Mais c’était la meilleure manière de durer en fait !

Il se passe quoi pour toi après ?

On a tout de suite embrayé sur le premier album d’Étienne (Daho Ndlr ), on avait même commencé avant la fin du groupe avec lui. De cette façon, et par son intermédiaire, on met les pieds dans la pop française. Il y a là Thierry Alexandre, Éric Morinière et Philippe Herpin. En parallèle, on travaillait Thierry, Éric et moi avec l’ancien chanteur des Privates Jokes (groupe de Nantes Ndlr ), Gilles Retière, pour monter notre nouveau groupe : Octobre. Il y avait aussi Arnold (Turboulst Ndlr ) qui devait intégrer le groupe. Virgin, à l’écoute des premières maquettes, nous propose un pont d’or ! Et là, gros hic : Thierry Haupais, qui était dans le label CBH de Marquis de Sade, entre chez Virgin et il a un problème personnel avec notre manager Michel Esteban. Toute la négociation tombe à l’eau, et je me retrouve avec un procès qui m’empêche de faire de la musique pendant plus de six mois… Voyant ça, Retière se tire et c’est dommage !

D’où vient ce nom Octobre ?

C’est à cause des lumières d’Octobre : il y a des coins en Bretagne ou j’adore me promener à l’automne. C’est mon côté romantique, le souvenir de mes écoutes précoces de Brahms… Bon, on va nous parler de la révolution, pourquoi pas…

Le nouveau chanteur, Éric Lanz, vous le rencontrez comment ?

C’est Esteban, qui nous manageait, qui nous l’a présenté, quand on n’a plus eu de chanteur dans Octobre. En deux répétitions, c’était ok ! On ne perdait pas de temps… On est assez content d’Éric avec qui le titre « Acteurs » sera un tube radio comme on dit à l’époque… Mais rapidement, on s’aperçoit qu’il y a un problème avec lui : il n’aime pas trop la scène ! On va faire trois ou quatre concerts avec Eric où vraiment il est mal à l’aise… Bref ça ne le fait pas et Michel Esteban qui nous manageait nous présente l’ancien chanteur de Marie et les Garçons, Patrick Vidal, ce sera une belle rencontre également et avec lui, on va enregistrer le deuxième album d’Octobre « Paolino Parc ».

(Octobre en 1982 de gauche à droite Frank Darcel, Thierry Alexandre, Eric Moriniére et Eric Lanz - photo Pierre Renée Worms)

Un album qui est très marqué par tes voyages à New York qui sont assez fréquents à cette époque ?

Depuis 1973, j’y suis allé une année sur deux environ ; j’ai de la famille là-bas et j’en profite. En 1978, j’y ai passé trois mois et c’est cet été-là que j’ai rencontré plein de musiciens new-yorkais. La journée je travaillais pour mon oncle qui avait un magasin de perruques ; je livrais des perruques dans Manhattan et j’allais chercher des cheveux dans le quartier chinois (rires) et c’était plutôt fun ! Et tous les soirs je trainais dans les clubs… En 78 j’ai vu en concert Richard Hell à plusieurs reprises, Lydia lunch, Johnny Thunders, mais surtout les Feelies, un groupe qui m’a beaucoup marqué, et bien d’autres. Mais surtout, comme ces musiciens sont très abordables, je discute et bois des coups avec certains d’entre eux, et leur vie me paraît si excitante que je prends là-bas conscience que je ne finirai jamais mes études de médecine… Plus tard, en 1980 je rencontre Bill Laswell grâce à Bernanrd Zekri, qui est alors le correspondant d’Actuel à New York. Je revois Bill en 1983 et j’écoute beaucoup son groupe, Material.

Cela influence Paolino Parc ?

Oui, pour moi Material est une influence majeure à ce moment-là.Entre-temps, Octobre avait changé : il n’y avait plus que Éric Morinière et moi de la première formation. Thierry Alexandre a quitté le groupe, il est sur les photos pour des raisons contractuelles, mais c’est François Daniel, qui jouera après avec Daho, qui le remplace, et il y a donc Patrick Vidal au chant. Pour les cuivres, c’est Éric Le Lann, mon cousin, à la trompette et Laurent Nyon au saxophone. Et Mico Nissim au clavier, qui jouait sur Rue de Siam.

Le disque marche !

Il y a de bonnes critiques, mais cela ne vend pas autant qu’on le voudrait. C’est un disque que j’aime beaucoup, mais je pense qu’on a été trop vite : on aurait dû faire de la scène avec Patrick avant, juste quelques concerts pour mieux se caler. Mais il y a des morceaux que j’adore, comme « Moments du Sahara ». Les textes de Patrick sont très inspirants.

Il y aura une grosse tournée, dont la première partie de David Bowie à Paris ?

C’est un chouette souvenir : ça s’est très bien passé ! Mais à ce moment-là, les événements se bousculent, Octobre, la signature d’Étienne… En fait, dès qu’on a un projet musical, je trouve un contrat avec une major, et une certaine nonchalance coupable s’installe ! J’imagine sans doute que cela va être comme ça toute la vie…

Ça devient « routinier » ?

Ça reste excitant, mais comme Patrick (Vidal Ndlr ) est à Paris, on répète moins et avec Étienne ça devient très sérieux ! Je viens de réaliser « le grand sommeil » pour Étienne et c’est le véritable lancement de sa carrière. J’arrive au bout d’un cycle : je travaille moins la guitare et je m’aperçois que j’aime être en studio plus que de raison… J’ai envie d’être producteur/réalisateur en fait.

Commence alors ta deuxième carrière : producteur !

Oui, il y a eu « la Notte, la Notte… » en 1984 avec Étienne Daho, « Tomber pour la France » avec Etienne toujours en 1985, les Portes Manteaux, Plein Sud, les Fils de Joie… Je faisais des choses très différentes, ce qui n’était pas forcément une bonne idée !

En 1985, tu remontes un groupe : Senso !

Oui avec Fréderic Renaud (ancien guitariste de Marquis de Sade, des Nus, d’Étienne Daho Ndlr ) et un chanteur qui s’appelle Romuald.

Pourquoi remontes-tu un groupe ?

Je ne suis pas toujours débordé de boulot à l’époque, et je suis devenu père entre temps. Je ne sais pas si la musique est aussi importante à partir de là, et mes décisions professionnelles sont parfois un peu erratiques. Ça ne marche pas vraiment ce nouveau groupe rennais. Et je continue à composer avec Patrick Vidal en parallèle. Lorsque je suis en studio pour produire les Fils de Joie, on utilise leurs musiciens pour enregistrer des nouvelles maquettes d’Octobre avec Patrick. On maquette « L’Océan ne sera pas la fin » et toutes les maisons de disques veulent signer à l’écoute de la démo ! Comme les Fils de Joie ont leur propre carrière, je reprends une partie des musiciens rennais de Senso, et il y a donc fusion entre Senso et Octobre, sous le nom de Senso, faut suivre ! Alain Levy, big boss chez Polygram nous propose un gros, mais alors très gros contrat ! Tout allait changer pour nous ! On allait pouvoir vraiment travailler notre son ! Mais Patrick Vidal et les autres préfèrent signer chez Café Wha ! un plus petit label… Et il a fallu annoncer à Alain Levy que je ne signerais pas avec lui ! C’est une journée dont je me souviendrai toute ma vie… Le juriste de Polygram, José Covo, un type très sympa, a failli tomber de son fauteuil quand je luis ai dit qu’on allait chez Café Wha ! alors qu’on avait déjà formalisé des modalités super motivantes. Il a dit doucement : « Tu vas vraiment dire non à Monsieur Levy ? » et je me suis cru dans une scène du Parrain… Bref on enregistre « L’Océan ne sera pas la fin » en 1986 pour Café Wha ! au Danemark à Puk studio en même temps que George Michael qui enregistre son premier album solo. Un type réellement adorable, il nous a même fait du café un jour… Et son disque a beaucoup mieux marché que le nôtre !!!

https://www.youtube.com/watch?v=nTfvFViOFpQ

C’est super !

Oui, mais derrière justement il y a un règlement de compte entre Pathé Marconi Emi disque et Café Wha !, qui est une émanation d’EMI publishing ; une sorte de règlement de compte entre les deux patrons… On passe donc à la trappe avec ce maxi 45 tours, et c’est très frustrant ! Je regrette alors fortement de na pas avoir signé avec Monsieur Levy, qui était quelqu’un de bien, et qui avait une parole. On nous propose cependant de refaire une première partie de Bowie à Lyon, mais là j’éprouve une sorte de ras-le-bol : je n’en peux plus de ces problèmes de maisons de disques, de ces types qui si bien payés qui passent leur temps à faire des caprices, à hésiter ou se renier… J’ai envie de me casser à l’étranger, et je mets fin à cette formule de Senso, plus pour des problèmes de maison de disques que de groupe en lui-même. Pas de nouvelle première partie de Bowie donc…

Tu écoutais quoi à l’époque ?

Bill Laswell m’avait invité en 83 à passer à une session d’Afrika Bambaataa, l’enregistrement de Zulu Groove. C’était un moment exceptionnel et cela m’a ouvert les oreilles sur un tout un tas de musiques soul et hip hop que je ne connaissais pas bien. C’était très excitant à écouter dans les années qui ont suivi, mais cela ne s’est pas vraiment retrouvé dans ma manière de jouer… (rires)

Et sur la scène Rennaise ?

Les Nus, un groupe que je trouve toujours classieux à l’heure actuelle. Frakture, j’ai bien aimé aussi. Complot Bronswick j’ai bien aimé aussi certaines choses. Ubik, sur scène c’était vraiment chouette, ça déménageait ! Après j’ai moins suivi ce qui s’est passé à la fin des années 1980.

Tu continues Senso après cet échec ?

Oui, un an plus tard, comme je n’ai pas eu la possibilité de m’expatrier en famille, je remets le couvert avec Senso et j’embauche à la basse Pascal Obispo qui jouait avant avec les Evening Légions à Rennes. Et un nouveau chanteur parce que Patrick commence à devenir un DJ qui compte et il n’a plus trop le temps. Bref, un jour le chanteur n’est pas venu et j’ai dit à Pascal « Tu n’as qu’à essayer … » et il devient chanteur au cours de cette répétition ! On part faire un album à Bruxelles à l’été 88, toujours pour Café Wha ! et ça devient « Le long du fleuve », le premier album d’Obispo finalement, qui n’est jamais vraiment sorti…

Tu deviens alors éditeur ?

Oui, je signe Pascal en édition sur mon catalogue EMI, et je fais vraiment mon boulot d’éditeur pour lui : je luis laisse le canapé que je squattais sur Paris, je lui organise des sessions de maquettes chez EMI, je lui présente des gens comme Étienne Daho et d’autres professionnels. Et surtout, Christophe Lameignère, qui quitte EMI publishing pour EPIC, le signe en production. Quand la carrière de Pascal démarre, même si cela ne ressemble plus du tout à notre projet de départ, je suis très content de participer à l’aventure en tant qu’éditeur !

Et là, tu pars au Portugal ?

Au début des années 1990, je n’ai plus la cote en tant que producteur sur Paris, et plus trop envie de participer à des groupes. Je me mettrais bien à chanter aussi finalement… Et surtout, à la suite d’un concours de circonstances, je commence à travailler au Portugal comme producteur, mais pour des projets français au début. D’abord avec Arielle en 91 et puis Lala en 92. Le pays me plait beaucoup et je compose alors dans la foulée à la guitare acoustique un album solo que je maquette à Rennes, Lisbonne et au studio EMI à Paris. Il y a sur le projet l’ancien Batteur de Senso, Alain Le Flour, Pierre Corneau à la basse (ex Marc Seberg Ndlr ), Daniel Paboeuf au sax sur un titre, Marcel Aube à la basse pour quelques titres, Xavier Geromini (ex Ubik) à la guitare et moi au chant. Avec la guitare acoustique, je compose d’une manière différente, de manière plus conventionnelle je dirais. A l’écoute des premières maquettes, j’ai la promesse d’une signature chez Warner et, malheureusement, ça plante en cours de route ! L’histoire traîne et, entre temps, on me propose ma première production avec des artistes portugais à l’été 93. Je produis alors pour Polygram Portugal un groupe de folk pop qui s’appelle Quinta Do Bill. Le premier single « Os filhos da naçào » est un énorme succès. Cela devient dans la foulée l’hymne de nombreux kop de supporters, de Benfica jusqu’au FC Porto, et aux dernières nouvelles, plus de trente ans après, cela l’est toujours… Je visite à nouveau le Portugal à l’été 1994 et je suis un peu le groupe pendant une très grosse tournée qu’ils font dans le pays. Je me dis qu’avec cette nouvelle carte de visite, je ferais bien de tenter ma chance en Lusitanie. Je décide tout de même de sortir les maquettes un peu améliorée de mon album solo sur un petit label rennais « Kerig » et cela donne « Atao », au printemps 95. Mais je ne le défends pas sur scène parce que je sens que Lisbonne est la ville qu’il me faut. Cet Atao a tout du non-événement de toutes les manières, et cela me pousse un peu plus à m’expatrier.

(Pochette de l’album solo de Frank Darcel Atao - Droit Réservé)

Et tu t’installes là-bas ?

Oui, les Portugais connaissaient Marquis de Sade, et un peu Daho, mais surtout je me sens très bien là-bas, grâce aussi à ce premier succès avec Quinta do Bill. En dehors du climat, je trouve beaucoup de points communs avec la Bretagne, le caractère réservé mais entier des gens, les lumières, la présence de la mer, la nostalgie de périodes plus fastes pour le pays…. J’apprends le portugais et je m’installe à Lisbonne en famille à l’été 95.

Ça se passe comment au Portugal ?

Je vais y vivre trois ans en famille et je resterai un an de plus parce que j’ai beaucoup de travail sur place. J’y suis retourné travailler d’ailleurs jusqu’en 2001. J’ai vraiment eu un programme chargé là-bas et j’ai fait vendre beaucoup de disques comme réalisateur. J’ai glané pas mal de disques d’or ou platines portugais… C’était un peu comme une deuxième vie, et pas seulement sur le plan professionnel. Je comprends mieux toutes ces diasporas que l’on croise aux quatre coins du monde : partir, changer d’air, c’est important ! La Bretagne c’est beau, mais il n’y a pas de centres de décisions sur place, on peut finir par s’y user…

C’est quoi le plus gros succès pour toi là-bas ?

En 1998, on sort un best of de Paulo Gonzo, un artiste dont j’avais produit un album en 95, « Fora d’horas » qui avait obtenu un certain succès radio et rapporté l’équivalent d’une Victoire de la musique comme meilleur interprète à Paulo. Cet album de 1995 marquait pour lui un retour à la musique après quelques années d’absence. Pour ce nouveau disque en 1998 il a fallu rajouter quelques nouveaux titres à la compilation et on a fait une reprise acoustique d’un de ses vieux tubes, « Jardins prohibidos » cette fois en duo avec un jeune chanteur métis. Au Portugal, les voix sont incroyables. Cette reprise a envahi les ondes en quelques jours, et cela n’a pas cessé d’être joué pendant les mois suivants. Avec ce disque de 1998, « Collecteana » Paulo est devenu une des plus grandes stars portugaises : on a vendu 280 000 CD de cet album pour un pays de 11 millions d’habitants. En plus c’était le pays qui avait à l’époque le plus faible taux de pénétration de platines CD dans l’UE. Après ce premier tube, le deuxième morceau extrait, « Dei-te quase tudo » est une composition que j’ai écrite avec Paulo au moment de l’enregistrement. C’est devenu le titre portugais le plus joué en radio en 1998. L’album n’a pas décroché de la place de numéro 1 des ventes pendant sept mois… Je n’avais jamais vécu ça !

Paulo est une sorte d’Eros Ramazzoti en version beaucoup plus sex and drug and rock’n roll (rires), mais il a cette superbe voix et d’excellents musiciens dans le style. Mon éclectisme musical m’a permis de m’adapter à cet univers, plutôt que de le contraindre. Ensuite on a encore fait trois albums avec Paulo, qui est de venu un ami, et j’ai pu faire venir Richard Dumas pour des photos, Xavier Geromini pour les guitares ou encore Jo Pinto Maïa pour un clip. Mes amis n’en sont pas revenus de Paulo : il ne dort jamais, il connaît tout le monde et quand tu visites Lisbonne la nuit avec lui, tu finis dans les boites les plus étranges du port au petit jour. Et c’est un sacré showman. Tout un programme… Ce succès avec Paulo m’a permis de produire ensuite le plus emblématique groupe rock du Portugal, GNR, pour l’album Mosquito. Un beau succès également. Mais j’ai aussi pu travailler dans le fado, en ayant accès à des clubs interdits aux touristes, et avec la participation d’un musicien qui avait joué avec Amalia Rodrigues. Un monde à part tout à fait fascinant, et quelles voix là aussi !

J’ai également collaboré avec d’excellents musiciens capverdiens. Vraiment j’ai vécu une période musicale riche au Portugal ! J’étais néanmoins une sorte de mercenaire… J’ai travaillé dans des différents styles musicaux que je ne connaissais pas avant d’arriver dans le pays, et cela a bien marché. On pourra toujours trouver ça un peu erratique dans les choix artistiques, mais ce qui m’importait c’était d’être là-bas. Et puis, entendre régulièrement des titres qu’on a produit à la radio, dans un pays qu’on ne connaissait pas quelques années auparavant, c’est très excitant. Surtout dans une langue qui est si belle à mon goût.

Pourquoi rentres-tu ?

Pour des raisons familiales principalement et parce qu’au bout d’un moment, la Bretagne me manquait. Mais je retourne de temps en temps à Lisbonne, je me sens aussi de là-bas…

Quand tu rentres au début du siècle, tu deviens romancier, encore une nouvelle carrière et tu produis un nouvel album de Alan Stivell.

Un disque qui a plutôt bien marché, le bien nommé « Back to Breizh », mais ce sera ma dernière production avant James Chance, en 2012, avec « Incorrigible ». J’ouvre en parallèle un catalogue éditorial chez Universal France après avoir fermé celui chez EMI. L’édition musicale est aussi un job qui me plaît.

Tu deviens alors romancier ?

J’ai publié d’abord « Le dériveur » chez Flammarion en 2004. Puis « L’ennemi de la chance » sortie en 2007, toujours chez Flammarion, une histoire qui se passe à Lisbonne justement.

(Droit réservé)

Tu as eu le temps ?

Ce qui prend du temps, c’est d’être dans un « putain » de groupe de rock ! Mais quand tu produis de temps à autres ou que tu fais un peu d’édition musicale, tu as tout le temps pour écrire.

Tu as eu du succès avec tes livres ?

Le premier a été réédité, donc il a un peu marché. Il y a eu de bonnes critiques pour les deux, mais le deuxième, un roman noir, a peu vendu, même s’il a été sélectionné pour le prix polar SNCF. J’en ai sorti un troisième, « Voici mon sang » chez un petit éditeur en 2010, c’était un polar, et l’éditeur n’avait pas de vraie distribution, mais là il a été sélectionné pour le Prix Polar de Cognac, c’était tout de même gratifiant. Il devait sortir en fait chez un éditeur important, mais la transaction a capoté alors que les corrections avaient déjà commencé, cela m’a rappelé certaines maisons de disques ! Je termine un nouveau polar dans les semaines à venir. Et là je vais essayer de trouver à nouveau un éditeur compétitif pour le sortir en 2018.

Et ensuite il y a eu la saga du rock en Bretagne : ROK ?

Oui, cela a pris cinq ans pour écrire ces deux tomes avec de nombreux collaborateurs. Le premier tome, sorti en 2010 et tiré à 3000 exemplaires, couvrait les années 1960,1970 et 1980 ; il a été épuisé en 8 mois. Le deuxième, sorti en 2013, racontant les années 1990 à 2000, marche bien, mais n’a pas provoqué le même engouement. Il tient moins de l’archéologie… et les photos sont, pour différentes raisons, moins rares. Mais c’est globalement une expérience formidable. On a réussi à mettre en lumière le dynamisme musical de la Bretagne, et à l’expliquer en partie.

(Droit réservé)

Tu es donc à l’époque totalement dans l’écriture. Tu continues à fréquenter des musiciens, à voir des concerts ?

Pendant ces années 2000, je continue à aller aux Trans, et aux Bars en Trans. Tous les ans, j’ai des copains de Paris qui viennent pour le festival et je les accompagne pour découvrir des groupes et des artistes. Je vais aussi aux Vieilles Charrues, pour l’ambiance, et dans d’autres festivals. Sur ces années-là jusqu’en 2012 environ, mon rapport à la musique est plus distant, moins chronophage en tous les cas. J’avais ce catalogue éditorial chez Universal sur lequel j’ai signé entre autres les Rennais de Montgomery pour deux albums. Bon, ça a été comme on dit un succès d’estime… de bonnes critiques, mais peu de ventes.

https://www.youtube.com/watch?v=mli-c4s60l4

Cela t’a touché le fait qu’ils n’aient pas vraiment fonctionné ?

Ça m’a ennuyé pour eux d’abord bien sûr, mais c’était une belle expérience pour tout le monde, et la plupart d’entre eux ont bien rebondi. Il y a par ailleurs beaucoup de groupes à Rennes qui sont excellents : Madcaps, Her, Juveniles… Rennes reste un vivier très riche en termes musicaux.

Avant Republik ; je voudrais que l’on parle un peu de Breizh Europa le mouvement que tu accompagnes ?

C’est mouvement autonomiste breton et fédéraliste européen à la fois, ce qui pour nous parfaitement logique puisque nous sommes évidemment contre les frontières à l’intérieur d’une Europe mieux intégrée, et respectant toutes ses identités. Mais plutôt que d’expliquer notre démarche, ce qui pourrait être un peu long et ce n’est pas le lieu, je poserais plutôt les choses ainsi : Comment se fait-il que tous les pays voisins de la France, en dehors du Luxembourg qui est trop petit pour que cela puisse fonctionner, aient adopté un système fédéral ou proche du fédéralisme alors que la France s’organise toujours autour d’un système aussi centralisé, qui est en général l’apanage des régimes autoritaires ? Comment se fait-il que la France n’ait pas adopté définitivement un système à la proportionnelle intégrale pour élire son parlement, à l’instar encore une fois de ses voisins européens ? Comment se fait-il que la France soit le seul pays de l’Union Européenne avec la Grèce à ne pas avoir ratifié la charte des langues minoritaires ? Comment se fait-il que l’histoire de la Bretagne ou de la Corse par exemple, ne soit pas enseignée dans les établissements scolaires de Bretagne et de Corse ? En fait, ce ne doit plus être à nous, Bretons, Corses, Kanaks, Alsaciens, Basques, Catalans, etc. de justifier de notre engagement pour plus de liberté et plus de démocratie directe et locale, un engagement qui nous paraît tout à fait naturel au vu de ce que vivent la plupart des peuples d’Europe occidentale, mais plutôt aux tenants de cette France une et indivisible et ultra centralisée de nous dire en quoi cette république est si extraordinaire qu’elle puisse continuer à fonctionner à l’envers de toutes les démocraties européennes les plus avancées ? Là est la question…